序文

ところで話は変わりますが、昨日は朔旦冬至(さくたんとうじ)といって新しいことを始めるのにぴったりの日だったそうです。

なんか1日遅れているような気がしますが、ときには新しいこともしたいですしQuickにちょっと触ってみます。ちょっと触るだけだから。

ちなみに上記記事では「QuickはCocoaPodsからインストールできない」と書いてありますが、一応公式に「How to install Quick using beta CocoaPods」という情報がある通り、やってやれないことはないようです。

そんなわけで、今回はQuickをCocoaPods経由でプロジェクトに導入するまでの話を備忘録的に書いていきます。ところどころ躓きました。後半適当になります。

なお使用したXcodeのバージョンは6.1.1です。CocoaPodsのバージョンは0.35.0です。

プロジェクトの作成

まずXcodeを起動して、適当にプロジェクトを作ります。

今回はテスティングフレームワークを動かすことだけが目的で、べつにアプリを作りたいわけではないので、プロジェクトの種類はなんでもよいと思います。ちなみに僕はiOSのSingle View Applicationを選択し、プロジェクトを「Sample1223」と名付けました。

Gemfileの作成

続いて、.xcodeprojのあるディレクトリまでcdで移動し、Gemfileを作ります*2。以後、特に断りがない限りはこのディレクトリで作業を行うものとします。

Gemfile

source 'https://rubygems.org'

gem 'cocoapods', :git => 'https://github.com/CocoaPods/CocoaPods.git', :branch => 'swift'

gem 'cocoapods-core', :git => 'https://github.com/CocoaPods/Core.git'

gem 'xcodeproj', :git => 'https://github.com/CocoaPods/Xcodeproj.git'

gem 'claide', :git => 'https://github.com/CocoaPods/CLAide.git'

gemインストール

$ sudo bundle install

下記のメッセージが表示されたら成功。

Your bundle is complete!

Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

Podfileの作成

続いて、NimbleとQuickを取得するようPodfileに書いてやります。このPodfileも、.xcodeprojのあるディレクトリに作ります。

Podfile

platform :ios, "8.0"

source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'

pod 'Nimble', :git => "https://github.com/Quick/Nimble"

pod 'Quick', :git => 'https://github.com/Quick/Quick', :tag => 'v0.2.1'

あとはEscからの:wq!で上書き終了して、以下のコマンドを打つだけでOK。

$ bundle exec pod install

実験、そしてまさかのエラー

Finderで.xcodeprojのあるディレクトリに行き、Xcodeで拡張子が.xcworkspaceの方を開きます。

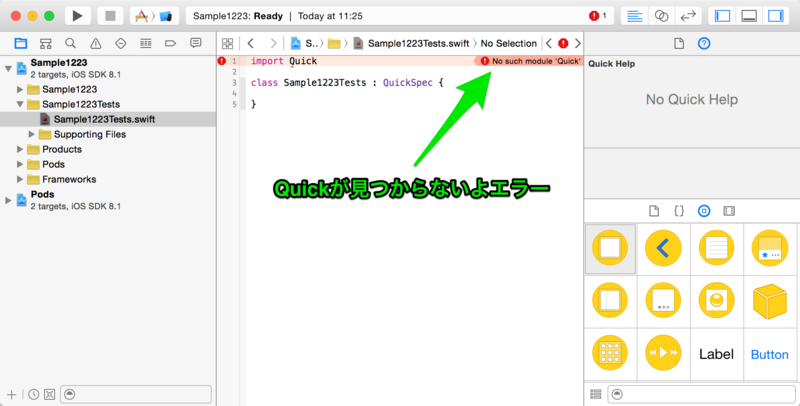

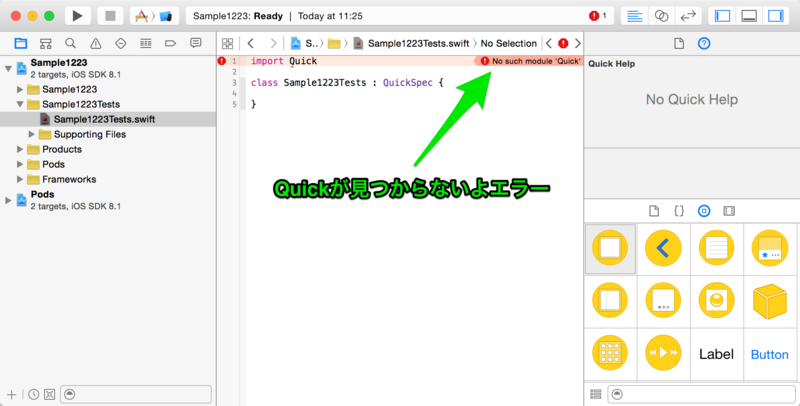

Xcodeが勝手に作ったテスト用のソースSample1223Tests.swiftを以下のように書き換えてみました。

import Quick

class Sample1223Tests: QuickSpec {

}

すると、1行目のimportでまさかのエラー。「No such module 'Quick'」と怒られてしまいました。

どうやら、テストコードからCocoaPodsで追加したライブラリをうまく参照できていないようです。

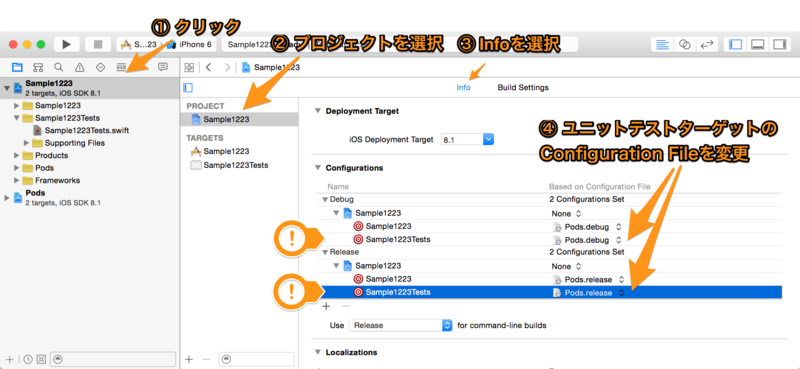

参照の設定

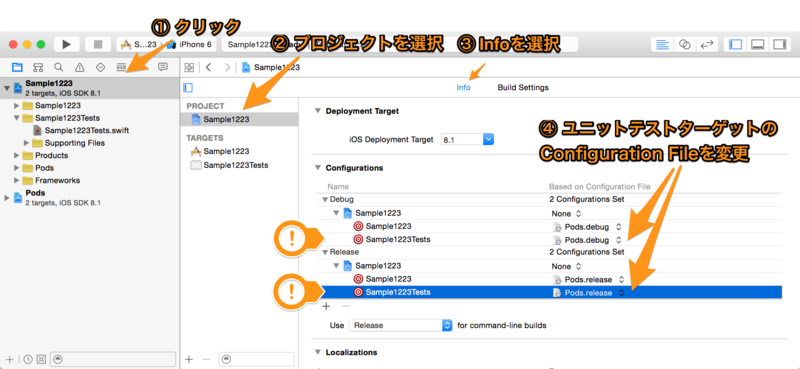

設定手順は以下の画像を参照してください(手抜き)。

これで、「No such module 'Quick'」エラーが消えました! わはー。

テストコードを書いてみる

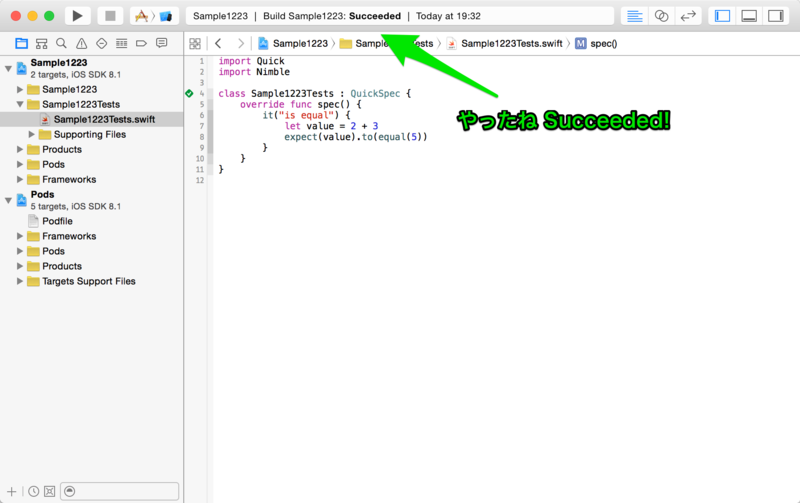

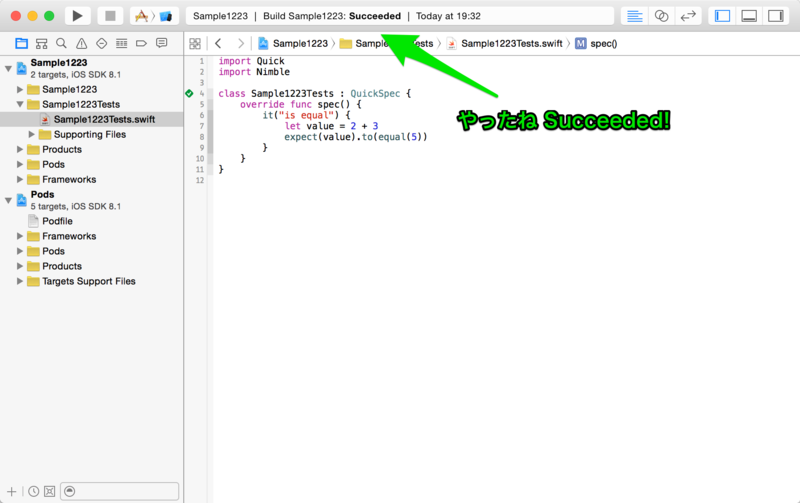

というわけで、Developers.ioのこの記事から丸ごとパクった以下のコードで実験してみます。

import Quick

import Nimble

class Sample1223Tests : QuickSpec {

override func spec() {

it("is equal") {

let value = 2 + 3

expect(value).to(equal(5))

}

}

}

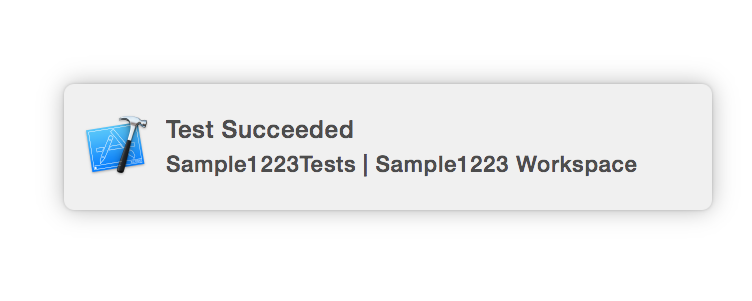

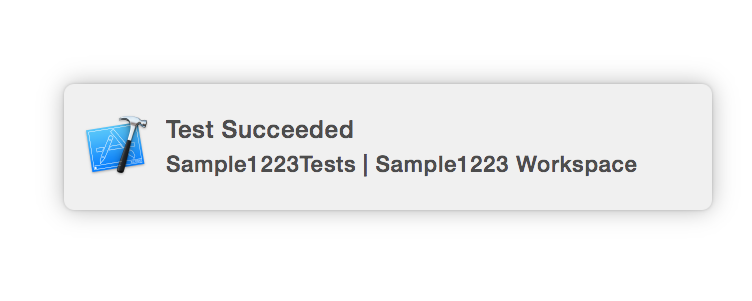

Command+uで無事にテストができました。

めでたし。

と見せかけて、まだまだ続くよ

今回導入するQuickとNimbleはテストでしか使わないライブラリなので、Podfileを書き換えてSample1223Tests以外のビルドターゲットからはQuickやNimbleを呼べなくしてやります。targetに「Sample1223Tests」を指定するだけです。

Podfile

platform :ios, "8.0"

target :Sample1223Tests, :exclusive => true do

source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'

pod 'Nimble', :git => "https://github.com/Quick/Nimble"

pod 'Quick', :git => 'https://github.com/Quick/Quick', :tag => 'v0.2.1'

end

試行錯誤

おそらく、target指定を行わないライブラリが1つ以上ないと、プロジェクトがConfiguration Fileを参照できなくてビルド時にコケるんじゃないか……とあたりをつけました。真偽のほどは分かりません。

そこで試しに、Podfileにtarget指定なしでAFNetworking を追加してみます(べつにAFNetworkingでなくてもよいのですが、定番中の定番なのでとりあえず)。

Podfile

platform :ios, "8.0"

pod 'AFNetworking'

target :Sample1223Tests, :exclusive => true do

source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'

pod 'Nimble', :git => "https://github.com/Quick/Nimble"

pod 'Quick', :git => 'https://github.com/Quick/Quick', :tag => 'v0.2.1'

end

pod updateを実行。

$ bundle exec pod update

そして再度プロジェクトを開き、Configurationの設定を確認。プロジェクトと各ビルドターゲットに対して、Based on Configuration Fileを以下のように設定してCommand+u。

シェル起動エラーがリンカエラーを道連れにして消えてくれました。

今度こそ本当にめでたし。

とはいえば、要りもしないライブラリ(今回はAFNetworking)が導入されてしまうのはあまり気持ちのよいものではありませんな。

実際に何か作るときには、何かしら一つはライブラリを入れるだろうから特に気にすることはないのかもしれませんが…。

まとめ

- Quickは一応CocoaPodsでインストールできる

- xUnit ぽくないから慣れるの大変そう

- CocoaPodsの挙動がいまいちわからない

- クリスマスが今年もやってくる*3

- ヒメはヒメなのヒメなのだ*4